XXII. ГЛАШАТАИ ГРЯДУЩЕГО ДНЯ

Нигде ни в чем отрады нету

Душа, поднявшись до рассвета,

Напряв немного, вновь легла

А воля душу сторожила, —

Беднягу снова подняла

Дрянная малую смутила

— Рыдай! — сказала — Солнца нет!

Не загорится правды свет! —

Но душу обманула воля

Уж солнце всходит над землей

И день приводит за собой.

Зашевелились на престоле

Крепкохребетные цари.

И будет правда на земли!.

Глашатаем, провозвестником света нового дня ясно сознавал себя Шевченко в эти годы острой революционной обстановки в России.

Образ идущего после темной ночи лучезарного дня, после мрака самодержавного, крепостнического гнета — яркой революционной вспышки и социального обновления становится излюбленным образом в гражданской, политической лирике Шевченко 1859–1861 годов.

С твердой верой в победу революции поэт восклицает:

Мука! Мука!

О скорбь моя, моя печаль!

Когда ты сгинешь? Или псами

Цари с министрами рабами

Тебя затравят, изведут?

Не изведут! А люди тихо

Без всякого лихого лиха

Царя на плаху поведут!

Как бы проникая взором сквозь туманную пелену времени, поэт обращается к борцам за торжество истины и справедливости:

А вы по всей земле без страха,

Предтечи светлые, прошли

…Будет бито

Царями сеянное жито

А люди вырастут. Умрут

Цари и те, что не зачаты

И на воспрянувшей земле

Врага не будет, супостата,

А будут сын и мать, и свято

Жить будут люди на земле

Он предсказывал гибель царизма, подобно тому как погибали рано или поздно все деспотические монархи: хищника-царя

Подстерегли

И, заковавши крепко в путы,

В Египет люди отвели

На каторгу

Когда появился новый деспот, так же притеснявший народ,

И этот не избег оков, —

Он схвачен был, тот пес на троне,

В тюрьму посажен в Вавилоне

Глубокую, чтоб бедный люд

Не слышал яростного рыка

Самодержавного владыки,

Царя несытого…

Пройдут «дни беззакония и зла». Поэт уверенно предрекает царям и вельможам неминуемый исход:

Ветер с поля

Дохнет, сметет, очистит путь,

И ваше злое своеволье

Купаться будет и тонуть

В своей крови. И плач великий,

Совсем не схожий с львиным рыком,

Услышат люди. Этот плач —

Никчемный, долгий и поганый —

Народной притчей скоро станет!

Самодержавный этот плач!

Тогда-то перед трудовым народом откроется широчайшее юле деятельности. Вот почему с таким горячим чувством обращается поэт к этому грядущему дню всенародного творческого расцвета:

Земля моя, распашися

Ты в степи просторной!

Ты прими в себя, родная,

Ясной воли зерна!

Распашися, развернися,

Расстелися полем!

Ты засейся добрым житом,

Ты полейся долей!

На все стороны раздайся,

Нива-десятина!

Ты засейся не словами

А разумом, нива!

Выйдут люди. Время жатвы

Настанет счастливой.

Расстелись же, развернись же,

Убогая нива!!!

Романтическая взволнованность раннего эпоса поэта, разрушительная аналитическая сила социальных раздумий эпохи «Трех лет», задушевный лиризм, проникновенность образов «невольничьей поэзии» — все соединилось в лирике и поэмах Шевченко 1859–1861 годов в период наивысшего расцвета его поэтической мощи.

В этих стихах часто можно проследить прямое развитие традиций мужественной гражданской лирики Рылеева, Пушкина, можно услышать интонации, напоминающие и едкие сарказмы Лермонтова, и гневные призывы Барбье, и иронические реплики Беранже; однако же творчество Шевченко составляет совершенно самостоятельную и совершенно новую страницу в истории мировой литературы.

Богатство красок и интонаций, то страстно бичующих, то чарующе мягких, то вдохновенно пророческих, дает поэту возможность раскрыть большой и сложный мир человеческой души и социальной действительности в их неразрывном единстве.

Это, собственно, прежде всего изъявление своего отношения к жизненным категориям, своего понимания этой действительности.

Вот поэт начинает свои размышления взволнованным обращением к народу:

О люди! бедные, слепые!

К чему, скажите, вам цари?

К чему, скажите, вам псари?

Вы все же люди, не борзые!

Потом внезапно меняет тон, чтобы изобразить простой, реалистический городской пейзаж:

Иду. И холодно, и сыро,

И снег, и темень. И Нева

Тихохонько из-под моста

Выносит тоненькую льдинку.

А я шагаю над Невой

Да кашляю в ночи сырой.

Этот почти графически точный рисунок, напоминающий излюбленную шевченковскую гравюру — офорт, внезапно сменяется остросоциальной бытовой картинкой: воспитанниц какого-то приюта ведут на похороны скончавшейся царицы Александры Федоровны:

Вдруг вижу: кротки, как ягнята,

По грязи шлепают дивчата,

А дед (несчастный инвалид)

Плетется сзади, ковыляет,

В овчарню будто загоняет

Чужое стадо…

Однако об этом нельзя говорить спокойно, и тон снова резко меняется — на гневный, уничтожающе-обличительный:

…Где же стыд?

И где тут правда?! Горе! Горе!

Сирот, голодных, чуть не голых,

Погнали к «матери» дивчат —

Последний долг отдать велят

И гонят, как овец отару.

Таким образом, подготовлен вывод, возвращающий читателя к первым строкам стихотворения: неизбежно должен наступить день кары для всех «царей» и «царят» на земле, и только тогда взойдет солнце правды для всего народа, иначе неминуема катастрофа.

Когда же суд! Падет ли кара

На всех царят, на всех царей?

Придет ли правда для людей?

Должна прийти! Ведь солнце встанет,

Сожжет все зло — и день настанет.

В то же время поэт создает овеянные неподдельным ароматом народной поэзии лирические песни и в духе родного украинского фольклора («Течет вода от явора…», «Ой, на горе яр-хмель цветет…»), и в подражание древнерусской литературе (перепевы «Слова о полку Игореве»), и на мотивы, взятые из поэзии других народов: польского, сербского.

Но и эти лирические песни Шевченко проникнуты гражданским чувством. Он и в небольшом наброске ставит все тот же постоянно мучащий его вопрос: на кого работает, кому отдает свой труд народ?

Девушка мила, красива,

Шла по двору с пивом,

А я глянул — удивился,

Даже рассердился

Кому она пиво носит?

Почему босая?

Боже сильный, твоя сила

Тебе же мешает.

В последний период своей жизни Шевченко развивался как поэт, мыслитель, политический деятель и революционный борец с величайшей быстротой.

Вождь «революционной партии», опытный организатор, конспиратор, Чернышевский обладал способностью сплачивать и направлять нужных и полезных делу людей. Он искусно применял их таланты в наиболее выгодной области: литературно-критический дар Добролюбова, агитационно-художественную силу Некрасова, самоотверженную преданность революции Сераковского, пропагандистскую и конспиративную поддержку Николая и Владимира Обручевых.

В статьях Чернышевского (где он вынужден был, конечно, выражаться крайне сдержанно) сохранились существенные ссылки на Шевченко, важнейшее свидетельство великого вождя революционеров-демократов о том, что в крестьянском и национальном вопросе, в вопросе о жизни Украины для него не было авторитета выше, чем Шевченко.

«Никакие голословные возражения, — писал Чернышевский спустя несколько месяцев после смерти своего замечательного друга, — не поколеблют нашего мнения, опирающегося на такой авторитет, как Шевченко… Опираясь на этот непоколебимый авторитет, мы твердо говорим, что те, которые захотели бы говорить противное, ослеплены предрассудком…»

Чернышевский, ссылаясь в подцензурных статьях на свои беседы с Шевченко, неоднократно прибегает к таким формулировкам:

«Слышали мы свидетельство об этом от человека, имя которого драгоценно каждому малороссу, — от покойного Шевченко…»

«Он свидетельствовал нам…»

«Этот отзыв прекратил для нас возможность смотреть на отношения…»

«Он окончательно разъяснил для нас ту истину, которую давно мы предполагали сами..»

«Как свидетельствовал нам Шевченко.»

Чернышевский использует в своих статьях запрещенные цензурой революционные произведения Шевченко: например, поэму «Кавказ», из которой приводит ставшее впоследствии крылатым саркастическое определение удела порабощенных царизмом народностей:

«Они благоденствуют, по совершенно верному и очень удачному выражению своего любимого поэта Шевченко».

С Украины в Петербург Шевченко приехал утром 7 сентября 1859 года.

По дороге он заезжал еще к нескольким знакомым — в Переяславе, Гирявке, Качановке. В Москве поэт повидался со Щепкиным.

За несколько дней до приезда в Петербург Шевченко возвратился из Саратова и Чернышевский, как раз этим летом видевшийся в Лондоне с Герценом и Огаревым.

Двоюродная сестра Чернышевского, Поленька Пыпина, приехавшая вместе с ним в начале сентября из Саратова в Петербург, уже 22 сентября сообщала родителям в Саратов:

«Сегодня, может быть, будем у Костомарова, опять увижу Шевченко, один раз уж видела у нас. Он в самом деле похож на [Гарибальди]..»

У Костомарова, который переехал в 1859 году из Саратова в Петербург, происходили с осени этого года еженедельные литературные собрания по вторникам.

На этих «костомаровских вторниках», в меблированных комнатах Балабина, именовавшихся в просторечии «Балалаевкой», бывало много народу. Сам Костомаров называет среди своих постоянных посетителей Чернышевского, Шевченко, Кавелина, Желиговского, Виктора Калиновского, Сераковского, Василия Белозерского.

В «Балалаевке» литературные собрания носили по преимуществу характер легкий, обычно с оттенком шутливости, но Костомаров вспоминает, что и на этих людных, оживленных «вторниках» сказывалось напряжение, в котором находилось тогда все общество: «Встречались люди — и наговориться не могли; все казалось ново, все занимало; каких только вопросов не касались — спорили, горячились…»

Известный украинский писатель Данила Мордовцев, приехавший как-то из Саратова в Петербург по своим делам и поселившийся в тех же номерах Балабина, вспоминает, как однажды зашел он во вторник к Костомарову, где встретился с Шевченко. Вскоре скрипнули двери и показалась голова, промолвившая с порога:

— Нет бога, кроме бога, и Николай — пророк его!

Это был Чернышевский, постоянно подшучивавший над хорошо знакомым ему по Саратову Костомаровым.

— Здравствуй, волк в овечьей шкуре! — отвечал Чернышевскому Костомаров.

Мордовцев, который редактировал в это время «неофициальную часть» саратовских «Губернских ведомостей», пропустил в газете одну, как в те годы говорили, «обличительную» заметку о каком-то офицере Бутырского полка, свирепствовавшем по части мордобоя.

Чернышевский сразу обратился по этому поводу к Мордовцеву:

— Читали, читали ваше обличение! Назвать героев-бутырцев «мокрыми орлами», чуть не курами! Да за это обличение сидеть вам в месте злачне, в месте прохладне, идеже праведнии пророк Николай (то есть Костомаров, проведший год в Петропавловской крепости — Л. X.) и кобзарь Тарас упокояшася… Так, Тарас Григорьевич?

— Нет, немножко не так, — отвечал Шевченко Чернышевскому и тут же прибавил: — А вы там таки посидите!

Горькая эта шутка была не просто шуткой…

Все тогдашние революционные деятели жили под постоянной угрозой репрессий: ареста, тюрьмы, ссылки.

— Я знал, что за мною следили, — замечал впоследствии Чернышевский, — и хвалились, что за мною следят очень хорошо.

Шевченко тоже знал, что ему ежечасно угрожает.

«Слава мне не помогает, и мне кажется, — с горечью пишет поэт Варфоломею в ноябре 1859 года, — она меня и во второй раз поведет телят Макара пасти…»

И при этом сам ставит в конце фразы красноречивое многоточие.

Могли этого ожидать и друзья поэта, прежде всего те, кто был знаком с его неопубликованными произведениями, те, кто был осведомлен о его революционно-подпольной работе, — Чернышевский, Добролюбов.

Тот же Мордовцев, например, вспоминает, что однажды Шевченко куда-то исчез и не показывался несколько дней (как потом выяснилось, он жил это время у братьев Жемчужниковых и Алексея Толстого); и вот Чернышевский серьезно беспокоился:

— А может, он, как Иона, во чреве китове?..

«Иона во чреве китове» — прозрачный намек на Третье отделение.

Потрясающее стихотворение (1860 года) находим в рукописях Шевченко:

Однажды над Невой иду

В глухой ночи. И на ходу

Так размышляю сам с собою:

«Когда б, — я думаю, — когда б

Таким покорным не был раб,

То этих скверных над Невою

Не возвышалось бы палат!

Была б сестра, и был бы брат.

А то… Лишь слез и горя много,

И нет ни бога, ни полбога..

Псари с псарятами царят…»

Внезапно в разгаре этих размышлений перед поэтом встает призрак деспотизма — Петропавловская крепость, сгноившая в своих казематах не одного мученика свободы.

А за рекою, как из ямы,

Глаза кошачьи на меня

Глядят — то фонари горят

Возле апостольского храма

Тут спохватился и крестом

Я осенился, трижды плюнул…

Но и глядя на ворота грозной Петропавловки, Шевченко думает все о том же — о борьбе против царизма:

И снова думать стал о том —

О том, о чем и раньше думал.

…В тот вечер, о котором рассказывает Мордовцев, к Костомарову вслед за Чернышевским явились Мельников-Печерский, писатель и артист Иван Федорович Горбунов, издатель и продавец запрещенной литературы Дмитрий Кожанчиков.

— А знаете, господа, — воскликнул вдруг со своим обычным смешком Чернышевский, — иду это я сюда мимо Думы, коли глядь на небо — и диву дался: что за история творится на небе во вселенной? Там появилась какая-то новая, неведомая звезда, да такой величины и блеска, такое светило, что, пожалуй, и Сириусу и Арктуру нос утрет. Когда подъезжаю сюда, глядь, а звезда эта как раз над «Балалаевкой»…

— Это, видите ли, новое светило появилось в «Балалаевке», — скривился Горбунов и глазами показал на Костомарова.

— Да нет! — откликнулся Костомаров. — Это над Тарасовой головой взошла новая звезда, потому что его Петербург не знает, где и посадить да чем и угощать.

— Да, да, — продолжал Мельников, — вот об этой-то звезде Тарас Григорьевич и мурлычет весь вечер: «Ой, зійди, зійди, зіронько вечірняя, ой, зійди, зійди, дівчино моя вірная…»

Вместе с Чернышевским Шевченко бывал на многолюдных вечерах у либерала Кавелина, с которым поэт познакомился еще весной 1858 года, тотчас по приезде в Петербург.

На этих собраниях происходили бурные споры революционных демократов с либералами. Основным аргументом революционеров был тот же воспетый Тарасом Шевченко «мужицкий топор», «крестьянский обух», как символ всенародного восстания.

Чернышевский позже, уже в ссылке, рассказывал о своих посещениях Кавелина:

— Я тоже бывал не один раз. Я да еще несколько человек — мы там любили напоминать о топорах, нечего греха таить: частенько-таки напоминали…

В 1859–1861 годах Шевченко постоянно посещал Чернышевского у него на квартире и в доме редакции «Современника» (где жили Некрасов и Добролюбов).

В альбоме жены Чернышевского Ольги Сократовны (между прочим, по отцу — украинки) сохранилось несколько рисунков Шевченко, которые свидетельствуют о его большой близости ко всей семье Чернышевских.

На одном изображен сын Чернышевского Александр верхом на запряженной в телегу лошади, жующей сено; на других — наброски среднеазиатских и оренбургских впечатлений Шевченко. Рисунки эти могли быть выполнены летом 1860 года, на даче в Любани, где поэт бывал у Чернышевских. Случай сохранил, например, такую записку Николая Новицкого к поэту, писанную в мае 1860 года:

«Вы собираетесь ехать на дачу к Чернышевскому; если намерение Ваше не переменилось, то я отправился бы туда вместе с Вами. Душевно преданный Новицкий».

Но рисунки в альбоме Ольги Сократовны (помещающиеся на самых первых его листах) могли быть сделаны и в мае 1859 года, перед отъездом Шевченко на Украину, когда Чернышевский с семьей снимал дачу на Петровском острове, где с мая по июль постоянно проживал у него и Добролюбов.

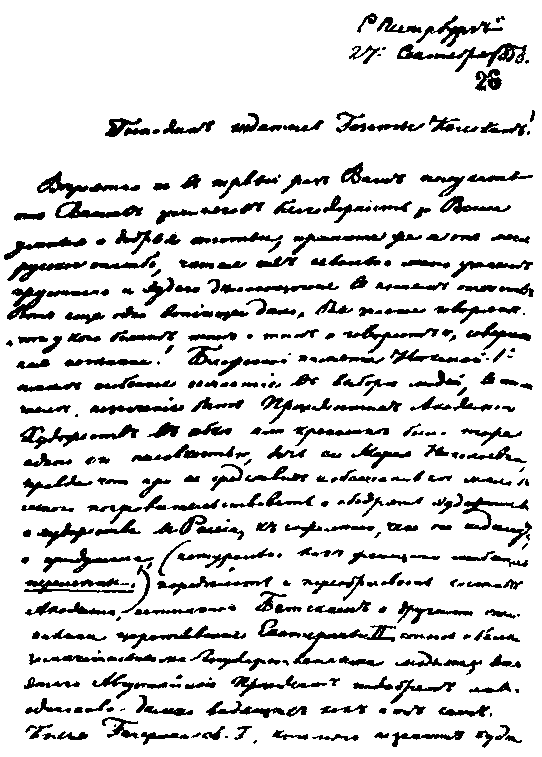

Текст письма к А. И. Герцену.

Ольга Сократовна (умершая в глубокой старости летом 1918 года) часто вспоминала о сердечной глубокой дружбе поэта с Чернышевским. Под впечатлением этих рассказов один из позднейших знакомых Чернышевской, поэт Владимир Козлов, записал ей на память свое стихотворение:

Памяти славного Кобзаря Украины

…Любил он отчизну свою горячо,

Любил того края природу,

Где думы свои он в наследство свое

Оставил родному народу.

Но в них со слезой на глазах горевал

О доле несчастной народной,

И тщетно он долгие годы мечтал

О жизни в Украйне привольной.

По белому свету далёко звучат

Тех песен напевы родные;

Про доброе сердце они говорят,

Про чувства души золотые!..

На стихотворении автор сделал пояснительную надпись:

«На память об одном из лучших друзей Ольги Сократовны Чернышевской».

Еще осенью 1858 года пошли слухи о том, что Федора Толстого хотят заменить на посту вице-президента Академии художеств любителем древнехристианской и византийской живописи князем Гагариным.

Шевченко искренне волновался за своего покровителя, привлекавшего его и своими независимыми взглядами и чуткостью ко всему новому, передовому, молодому. Как-то в присутствии Толстого стали порицать молодежь и кто-то произнес обычную сентенцию о том, что вот в прежнее время были люди, а теперь, дескать, мелкота пошла, и молодое поколение никуда не годится.

— Что это вы говорите? — не на шутку рассердился восьмидесятилетний старик Федор Петрович. — Это неправда, этого не может быть! Молодое поколение должно быть лучше старого, иначе зачем же мы работали?!

27 сентября 1858 года Шевченко написал для «Колокола» письмо о делах в Академии художеств. Он передал его общему знакомому — московскому ученому профессору Бабсту для отправки Герцену. Гораздо позже ему стало известно, что письмо это почему-то не было отправлено по назначению…

И, находясь на Украине, Шевченко живо интересовался делами Толстого. 10 июля 1859 года он писал из Межиричи в Петербург Михаилу Лазаревскому:

«В Академии ли граф Федор Петрович? Или нет?»

Лазаревский отвечал, что Гагарин уже назначен вице-президентом, а как поступят с Толстым, еще неизвестно:

«О князе Гагарине есть уже в газетах, а о графе Федоре Петровиче нет ничего еще».

Возвратившись осенью в Петербург и ознакомившись с обстоятельствами отставки Толстого и назначения реакционера Гагарина, Шевченко был крайне возмущен. Для него было ясно, что это один из актов быстро наступавшей реакции Александра II Вешателя.

Смещение старого вице-президента, связанного некогда с героями 14 декабря, и назначение на его место защитника «официальной народности» приобретали определенное политическое звучание.

И вот Шевченко снова пишет об этом Герцену в Лондон.

Заметка его (разумеется, без подписи и, возможно, несколько переработанная Герценом) появилась в новогоднем номере «Колокола» 1 января 1860 года (20 декабря 1859 года по старому стилю),

«Академия художеств в осадном и иконописном положении

Русская Академия художеств, год тому назад украшенная картиной Иванова, взята приступом. На месте талантливого, хотя уже и старого, но весьма почтенного вице-президента ее графа Толстого сидит грозный вождь князь Гагарин. Он тотчас занял крепкую позицию — 40 комнат под свою квартиру, то есть вчетверо более, чем его предшественник, изгнав трех заслуженных профессоров академии, и все это под тем предлогом, что к нему ездит сам государь… К довершению всего православная Академия художеств займется исключительно византийской школой живописи и постарается довести до божественной лепоты суздальскую иконопись…»

Так Шевченко начал выступать в герценовской нелегальной печати.

И «партия Чернышевского» в России, к которой принадлежал Шевченко, и Герцен с Огаревым в эмиграции активно боролись против общего врага — царизма и крепостничества. Но Герцену в период, предшествовавший крестьянской реформе 1861 года, были свойственны некоторые либеральные колебания: подчас он склонен был переоценивать «благие намерения» Александра II; покинув Россию еще в 40-х годах, он не видел революционного народа и недооценивал его силу.

Чернышевский и его соратники, представлявшие новое поколение революционеров-разночинцев, были тысячу раз правы, когда упрекали Герцена за его отступления от демократизма к либерализму. Однако, подчеркивал В. И. Ленин, «при всех колебаниях Герцена между демократизмом и либерализмом, демократ все же брал в нем верх».

Герцен бесстрашно боролся за победу народа над царизмом, «он поднял знамя революции», — сказал о нем Ленин. И когда революционную агитацию Герцена подхватили, расширили, укрепили и закалили революционеры-разночинцы, когда шире стал круг борцов революции, теснее их связь с народом, Герцен с гордостью и симпатией назвал их: «Молодые штурманы будущей бури».

Сколько горячих слов сочувствия и расположения находим в статьях и письмах Герцена о Чернышевском и Добролюбове, братьях Серно-Соловьевичах, Шевченко, Михайлове, Сераковском, Налбандяне и многих других «штурманах бури»!

Они иногда в вопросах тактики не соглашались и даже жестоко спорили с гениальным лондонским изгнанником, но враг у них был общий и дело — общее!

Одним из либеральных колебаний Герцена явилось его письмо к царю Александру II, о котором Шевченко, еще только что возвращавшийся тогда на пароходе «Князь Пожарский» из ссылки, отрицательно отозвался в своем «Дневнике».

И вот в том же № 60 «Колокола» (1 января 1860 года), в котором была напечатана заметка Шевченко об Академии художеств, Герцен поместил свою новогоднюю передовую статью под названием «1860». Здесь он снова апеллировал не к народу, а к царю, вспоминая и прежние свои обращения к Александру II, продиктованные тщетной надеждой на то, что весь государственный и социальный порядок в России может быть перестроен по «высочайшему повелению».

На Чернышевского, Добролюбова, Шевченко и всех их единомышленников статья Герцена произвела грустное впечатление.

Революционные демократы не могли не верить в Герцена, в его искреннее желание служить своим свободным словом трудовому народу, бороться за его свободу и права.

Нужно было всеми средствами помочь ему освободиться от иллюзий и заблуждений.

Буквально накануне появления новогодней статьи Герцена в «Колоколе», Шевченко 25 декабря 1859 года писал:

Пророчь лукавым о возмездье.

Что, злые, пропадут они.

Что не спасет их добрый царь,

Их кроткий пьяный государь..

Без притчи, так скажи — Вы сами

Своими грязными руками

Кумир создали, говоря,

Что царь — ваш бог, надежда ваша,

Что ждете всем убогим нашим

Вы утешенья от царя —

Не так! Скажи им. — Лгут все боги,

Все идолы в чужих чертогах!

Скажи, что правда оживет

И вновь сердца людей зажжет,

Но не растленным ветхим словом,

А словом вдохновенным, новым,

Как громом, грянет и спасет

Весь обокраденный народ

От ласки царской…

Это писалось еще до появления статьи «1860». Эти же мысли необходимо было теперь высказать в ответ на герценовскую статью. И, конечно, лучше всего было сделать это на страницах того же «Колокола», где она была напечатана.

Ответ Герцену под заголовком «Письмо из провинции» появился в «Колоколе» (№ 64, 1 марта 1860 года) за подписью «Русский человек».

Письмо «Русского человека», очевидно, готовилось, писалось и обсуждалось целой группой революционных демократов во главе с Чернышевским, при участии Добролюбова, Шевченко.

«Все ждали, — обращался «Русский человек» к Герцену, — что вы станете обличителем царского гнета, что вы раскроете перед Россией источник ее вековых бедствий, — это несчастное идолопоклонство перед царским ликом, обнаружите всю гнусность верноподданнического раболепия. И что же? Вместо грозных обличений неправды с берегов Темзы несутся к нам гимны Александру II…

Все люди, искренне и глубоко любящие Россию, пришли к убеждению, что только силою можно вырвать у царской власти человеческие права для народа…

Вы писали в первой «Полярной звезде», что народ в эту войну (то есть в Крымскую войну. — Л. X.) шел вместе с царем… Я жил во время войны в глухой провинции, жил и таскался среди народа, и смело скажу вам вот что: когда англо-французы высадились в Крым, то народ ждал от них освобождения крепостных от помещичьей неволи…

Подумайте об этом расположении умов народа в конце царствования Николая… и мысль, что незабвенный мог бы не так спокойно кончить жизнь, не покажется вам мечтою…

С начала царствования Александра II немного распустили ошейник, туго натянутый Николаем, и мы чуть-чуть не подумали, что мы уже свободны… как будто дело было кончено, крестьяне свободны и с землей; все заговорили об умеренности, об мирном прогрессе, забывши, что дело крестьян вручено помещикам, которые охулки не положат на руку свою…

Крестьяне и либералы идут в разные стороны. Крестьяне, которых помещики тиранят теперь с каким-то особенным ожесточением, готовы с отчаяния взяться за топоры, а либералы проповедуют в эту пору умеренность, исторический постепенный прогресс и кто их знает что еще.

Что из этого выйдет? Выйдет ли из этого, в случае если народ без руководителей возьмется за топор, путаница, в которой царь, как в мутной воде, половит рыбки, или выйдет что-нибудь и хорошее?.. Если выйдет первое, то ужасно…

Что же сделано вами для отвращения этой грядущей беды?.. Поете ту же песню, которая сотни лет губит Россию…

Нет, не обманывайтесь надеждами и не вводите в заблуждение других, не отнимайте энергии, когда она многим пригодилась бы. Надежда в деле политики— золотая цепь, которую легко обратить в кандалы…

Нет, наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет! Эту мысль уже вам, кажется, высказывали, и оно удивительно верно, — другого спасения нет…

Пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит набат! К топору зовите Русь… Помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей. Не вам ее поддерживать.

С глубоким к вам уважением Русский человек».

Этот блестящий документ революционно-демократической мысли резко выразил идеи крестьянской революции в России, идеи «партии Чернышевского».

Это были также и идеи Шевченко; он недавно, с запасом свежих наблюдений, возвратился из большой поездки по деревням и селам Украины, много ценного почерпнул из последних своих бесед с крестьянами; он же всегда и прежде выступал против «надежд» на «доброго царя» и призывал «обух всем миром закалить», хорошенько «наточить топор» и приняться «будить» народную «волю».

— Другого спасения нет, — повторял всегда Шевченко.

Письмо «Русского человека» произвело огромное впечатление на общественность, особенно на молодежь. Все увидели в нем прямое развитие идей «Современника», но высказанных открыто, без конспирации, к которой приходилось прибегать на страницах журнала.

Эго обращение круга Чернышевского не пропало даром и для самого Герцена; порицая, например, своего сына за равнодушие к общественно-политической деятельности, он прямо ссылался на письмо «Русского человека»:

«Ты не чувствуешь, что в России идет борьба и что эта борьба отталкивает слабых, а сильных именно потому и влечет она, что это — борьба на смерть. Что ты ссылаешься на письмо [ «Русского человека»] в «Колоколе»? Разве он его окончил тем, чтобы бежать или лечь спать? Он его окончил боевым криком!»

Здесь все дышит неподдельным сочувствием, симпатией — прямым восторгом перед мужественным, сильным борцом «на смерть» с его «боевым криком», призывающим Русь «к топору».

Круг Чернышевского продолжал и в дальнейшем поддерживать активную связь с Герценом.

Весной 1860 года ехал за границу знакомый Шевченко, Марка Вовчка, Тургенева — Николай Макаров.

Через Макарова Шевченко передал «Кобзарь» Марку Вовчку с надписью: «Моей единственной дочурке — Марусе Маркович — и родной и крестный отец Тарас Шевченко». И через него же другой экземпляр — Герцену, но уже не надписанный, а с таким письмом: «Посылаю Вам экземпляр «Кобзаря», на всякий случай без надписи. Передайте его А. И. [Герцену] с моим благоговейным поклоном».

Адресованное Макарову, это письмо было фактически обращено к Герцену, заменяя собой надпись на самой книге «на всякий случай», то есть на случай обыска в дороге.

Поэтому, когда Макаров, задержавшись в Германии, в Аахене, не смог сам доставить «Кобзарь» по назначению, он передал книгу Герцену в Лондон через Анненкова вместе с шевченковским письмом. Оно сохранилось и по сей день в личной библиотеке Герцена, у его наследников.

Текст письма впервые был опубликован Драгомановым в 1888 году, причем оно было названо «Письмо к А. И. Герцену».

Тот же Анненков доставил «Кобзарь» и Марко Вовчку в Лозанну.

После запрещения печатать сборник стихов Шевченко продолжал хлопоты при посредстве тогдашнего министра народного просвещения, известного геолога и этнографа, исследователя Донецкого бассейна Евграфа Петровича Ковалевского.

Возможно, поэту содействовали некоторые знакомые с Ковалевским писатели, а также Егор Петрович Ковалевский, близкий к «Современнику» и Чернышевскому, первый председатель Литературного фонда, образованного в конце 1859 года.

Переписка министра народного просвещения с начальником Третьего отделения, с Главным управлением цензуры и с попечителем Петербургского учебного округа, составившая обширное дело «О дозволении печатать произведения Т. Г. Шевченко», тянулась еще долгие, долгие месяцы.

Только 26 ноября 1859 года состоялось, наконец, это долгожданное «дозволение». В этот день Шевченко сообщил друзьям:

«Сегодня цензура выпустила из своих когтей мои бесталанные думы, да так их, проклятая, обчистила, что я едва узнал свои чада».

Печатание новых произведений поэту не было разрешено, а только перепечатка прежних, изданных еще в 40-х годах, да при этом и в них были произведены изъятия ряда мест, некогда пропущенных даже николаевской цензурой!

Таким образом, «после долгих двухлетних проволочек, — рассказывает в своей «Автобиографии» Шевченко, — Главный цензурный комитет разрешил ему напечатать только те из своих сочинений, которые были напечатаны до 1847 года, вычеркнувши из них десятки страниц (прогресс!)».

Этот сборник, которому было дано прежнее заглавие — «Кобзарь», вышел в свет в январе 1860 года.

Однако некоторые новые стихотворения и поэмы печатались в периодической прессе: за 1858–1861 годы более сорока произведений Шевченко было помещено в журналах и газетах — в «Современнике» Некрасова и Чернышевского, в «Московском вестнике» Плещеева и Шелгунова, в «Народном чтении» Оболонского, в «Русском слове» Благосветлова, в «Основе» Белозерского, даже в «Библиотеке для чтения» Дружинина.

Подобно тому, писал Чернышевский, как появление Мицкевича в польской литературе определило новое ее направление, вследствие чего вся польская литература перестала нуждаться в снисходительных отзывах критики, — так же точно, «имея теперь такого поэта, как Шевченко, малорусская литература также не нуждается ни в чьей благосклонности… А важнее всего, — тут же добавляет Чернышевский, — то обстоятельство, что сама малорусская нация пробуждается» (курсив мой. — Л. X.).

Эти высказывания Чернышевского отражают отношение к Шевченко всей революционно-демократической общественности. Он связывал смысл и направление поэзии Шевченко с освободительным движением украинского народа, с антикрепостнической борьбой крестьянских масс.

То же говорит о Шевченко и Добролюбов в своей статье о новом издании «Кобзаря»: «Он — поэт совершенно народный, такой, какого мы не можем указать у себя. Даже Кольцов нейдет с ним в сравнение, потому что складом своих мыслей и даже своими стремлениями иногда отдаляется от народа. У Шевченко, напротив, весь круг его дум и сочувствий находится в совершенном соответствии со смыслом и строем народной жизни. Он вышел из народа, жил с народом, и не только мыслью, но и обстоятельствами жизни был с ним крепко и кровно связан».

Добролюбов, выражаясь по необходимости намеками, подчеркивает, что Шевченко во всей своей деятельности («обстоятельствами жизни») был революционером. Не отрицая, таким образом, народности Пушкина, Лермонтова или Кольцова, критик выделяет новое, революционно-демократическое направление в поэзии и во всей общественно-политической практике Шевченко.

Имея возможность говорить более прямо, Герцен сказал о Шевченко: «Он тем велик, что он совершенно народный писатель, как наш Кольцов; но он имеет гораздо большее значение, чем Кольцов, так как Шевченко также политический деятель, и явился борцом за свободу».

О влиянии Шевченко на общероссийское освободительное движение, на развитие прогрессивной мысли художник Лев Жемчужников сказал: «Он и нас обернул лицом к народу и заставил полюбить его и сочувствовать его скорби. Он шел «попереду» (впереди), указывая и чистоту слова, и чистоту мысли, и чистоту жизни…»

Для распространения идей Шевченко среди читательских кругов России большое значение имели переводы их на русский язык; они выполнялись главным образом кругом поэтов демократического направления: Плещеевым, Михайловым, Николаем Курочкиным, Гербелем, Вейнбергом, Гайдебуровым.

Осенью 1860 года Николай Васильевич Гербель, старый знакомый и переводчик Шевченко, выпустил «Кобзарь» в переводах русских поэтов. В книге была перепечатана «Автобиография» Шевченко.

Мытарства претерпела и эта «Автобиография», написанная Шевченко по просьбе редактор а журнала «Народное чтение». Лишь после того как вмешательством П. Кулиша из шевченковского текста «Автобиографии» были вытравлены, сколько возможно, все резкие антикрепостнические высказывания, она смогла увидеть свет (под заглавием «Письмо Т. Г. Шевченко к редактору «Народного чтения»). Первоначальный текст, написанный Тарасом Шевченко, был опубликован только в 1885 году.

«Автобиографию» перепечатал из «Народного чтения» ряд газет и журналов, в том числе «Современник».

Правда, в этом варианте «Автобиографии» пришлось обойти полным молчанием даже самый факт ареста и десятилетней ссылки Шевченко: рассказ обрывался на… 1844 годе! Но читатель о многом и догадывался и слышал из других источников, поэтому глубокое значение приобретала фраза в начале автобиографии: «История моей жизни составляет часть истории моей родины».

Волновали читателей заключительные слова этого скорбного документа: «Сколько лет потерянных! Сколько цветов увядших!.. Мои родные братья и сестра, о которых мне тяжело было вспоминать в своем рассказе, до сих пор — крепостные. Да, милостивый государь, они крепостные до сих пор!»

Перепечатывая автобиографию Шевченко на страницах «Современника», Добролюбов многозначительно пояснил: «Рассказы о судьбе людей, подобных Шевченко, должны получать самую широкую известность в нашей публике» (курсив мой. — Л. X.).

Опубликование этой автобиографии действительно получило широчайший отзвук: она воспринималась общественностью как призыв к борьбе против крепостничества, за освобождение порабощенного народа.

Любопытный эпизод произошел, например, в таком незаметном, рядовом губернском городе, как Калуга.

Петербургская газета «Северная пчела» сообщила, что в воскресенье 10 апреля 1860 года в Калуге, в зале Дворянского собрания, был устроен литературно-музыкальный вечер «в пользу бедных». На вечере, среди других художественных произведений, «читали между прочим известное письмо г. Шевченко к издателю «Народного чтения».

Чтение произвело, как пишет газета, «решительный фурор»: в то время как передовая общественность с открытым восторгом восприняла публичное чтение этого документа, реакционная часть публики подняла шум «об оскорблении», нанесенном «дворянскому собранию». «Этим господам особенно не понравилось письмо г. Шевченко. Один из них до того горячо вступился «за честь залы», что едва не вызвал чтецов на дуэль…»

Для освобождения крепостных братьев и сестры Шевченко самые энергичные меры принял только что организованный «Литературный фонд» (официально именовавшийся «Обществом для пособия нуждающимся литераторам и ученым»).

Инициаторами создания Литературного фонда были деятели из круга «Современника» и сам Чернышевский, который 24 октября 1859 года писал Егору Петровичу Ковалевскому, будущему председателю общества:

«Изъявили желание быть членами-учредителями Общества для вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым:

Т. Г. Шевченко

И. И. Панаев

В. И. Ламанский

А. Н. Пыпин

Е. П. Карнович».

Одним из первых дел, предпринятых новым обществом, явились хлопоты об освобождении из крепостной зависимости родных Шевченко. В марте 1860 года комитет общества обратился с письмом к помещику Флиорковскому, владевшему крестьянами села Кириловки:

«Уважаемый и любимый сочлен нашего общества, известный всей России поэт Тарас Григорьевич Шевченко имеет между крепостными Вашими крестьянами Киевской губернии, Звенигородского уезда, в селе Кириловке, двух родных братьев Никиту и Иосифа и сестру Ирину. Он очень желает, чтобы они получили свободу и… готов даже, если Вы потребуете, внести за «их выкуп…

Подписали: Председатель Общества, директор Азиатского департамента, генерал-майор Ковалевский. Помощник председателя, профессор Санкт-Петербургского университета, статский советник и кавалер К. Кавелин. А. Заблоцкий, тайный советник в должности статс-секретаря в Государственном Совете. Редактор журнала «Библиотека для чтения» А. Дружинин. Помещик Орловской губернии Иван Тургенев. Профессор А. Галахов. Редактор журнала «Современник» Я. Чернышевский. Помещик Симбирской губернии Я. Анненков. Член Главного управления цензуры, ординарный академик и профессор А. Никитенко. Товарищ редактора «Отечественных записок» С. Дудышкин. Редактор «Отечественных записок» статский советник А. Краевский. Директор Коммерческого банка Е. Ламанский».

Смущенный столь авторитетным ходатайством, помещик вынужден был согласиться на выкуп семьи Шевченко: но он, во-первых, запросил неслыханно высокую сумму, а во-вторых, наотрез отказался продать освобожденным землю.

Шевченко категорически отсоветовал родным соглашаться на такое решение дела.

«Хорошо бы ты сделал, — писал поэт Варфоломею Григорьевичу, — если бы съездил в Кириловку, да сказал бы Никите, Иосифу и Ирине, чтобы они не хватались за свободу без поля и без усадеб, пускай лучше подождут». И в следующем письме: «Пану Флиорковскому пусть Никита скажет, чтобы он трижды чмокнулся со своим родным папашей — чертом. По 85 рублей пускай берет теперь наличными деньгами, с усадьбами и полем, а то потом (осенью) шиш получит».

Вся история получила огласку в печати. Газеты и журналы (в том числе широко распространенные «Санкт-Петербургские ведомости» и официальный «Русский инвалид») печатали письма Литературного фонда, лично Егора Ковалевского, Шевченко и наглые, лживые ответы Флиорковского.

Друг Шевченко и Чернышевского Николай Новицкий по поручению комитета Литературного фонда должен был летом 1860 года вести с матерым крепостником переговоры.

Когда Новицкий собирался на Украину, Шевченко очень волновался.

— Голубчик! — говорил он другу. — Поусердствуй же, похлопочи за этих несчастных!

Накануне отъезда Новицкий пробыл — у Шевченко дома с трех часов дня до полуночи.

Поэт, вспоминал позже Новицкий, был в каком-то особенно приподнятом настроении.

И о чем только они не переговорили за эти часы!..

Шевченко повел Новицкого по залам Академии художеств, в здании которой помещалась его тесная квартирка, останавливался возле знакомых ему до деталей картин — «Явление мессии народу» Иванова, «Осада Пскова» Брюллова.

Возле последней картины поэт простоял особенно долго и затем сказал, указывая на изображенные великим художником войска русских и поляков:

— Погляди, каково! Ведь сколько тут мысли!.. Вот идут во имя Христа истреблять друг друга! И страх и ужас берет, когда подумаешь, сколько крови и слез людских пролито, сколько зол понаделано, и все это, как думали, так и теперь продолжают уверять нас, во имя Христа!! Боже ты мой, боже!.

Шевченко читал Новицкому свое новое стихотворение:

Свете тихий! Свете ясный!

Свете вольный и прекрасный!

Что тебя, мой свете милый,

В твоем доме придавило?

За что тебя опутали,

Сковали, сжали путами,

И покровами закрыли,

И распятием добили?

Не добили! Встрепенися

Да над нами засветися!..

На онучи будем, милый,

Раздирать покров постылый,

Мы закурим от кадила,

«Чудотворных» в печи бросим.

Подметать же будем, милый,

В новых горницах кропилом!

И Новицкий навсегда запомнил прощание с Шевченко в эту белую петербургскую ночь. Вновь и вновь повторяя свою просьбу — сделать все для освобождения братьев и сестры Ирины, — Шевченко вдруг не выдержал, упал на пестрый клеенчатый диванчик, закрыл лицо руками и громко заплакал, как ребенок:

— О Ярина, Ярина, Ярина!..

С Украины Новицкий 7 сентября 1860 года писал: «Был я у Флиорковского Плохо. Он соглашается дать «личную свободу» семействам твоих братьев и сестры без выкупа, уступает за деньги усадьбу, но ни за что не соглашается уступить земли под запашку. Этого, говорит, я не могу сделать, не возмущая других крестьян. О, бестия же этот Флиорковский, да еще какая бестия — самая модная!»

В конце концов Флиорковский все-таки настоял на своем, и родные Шевченко подписали «безземельную волю».

Узнав, что братья согласились на освобождение без земли, Тарас писал Варфоломею:

«Брату Иосифу скажи, что он глупец…»

Литературный фонд начал устраивать концерты с участием артистов и писателей в пользу нуждающихся студентов и литераторов, в пользу воскресных и вечерних школ для народа. А иногда под видом сбора средств для Литературного фонда деньги собирались для сосланных революционеров.

На литературных чтениях выступали самые любимые публикой писатели, и достать билет считалось большим счастьем: зал всегда был переполнен; каждый концерт становился событием, о котором долго говорили.

Читались не только художественные произведения: например, на первом литературном вечере 10 января 1860 года Тургенев произнес речь о Гамлете и Дон-Кихоте. Позднее выступал на этих чтениях Чернышевский. Лавров читал в Пассаже в пользу Литературного фонда публичные лекции по философии.

Эти вечера горячо воспринимались публикой, но в то же время за ними зорко следила полиция. Агенты охранки доносили, например, что «на публичных чтениях о философии Лавров позволял себе разные резкие выходки, направляемые против верховной власти и существующего порядка, что побуждало публику громко рукоплескать ему».

Передовая молодежь восторженно встречала и гражданскую лирику Некрасова и Бенедиктова, и сатирические стихи Василия Курочкина, и записки о каторге петрашевца Достоевского, и особенно — задушевное, проникнутое глубокой болью за народ слово Шевченко.

Все современники свидетельствуют, что самые шумные овации доставались на долю Шевченко. Впервые он выступил публично в ноябре 1860 года. Публика, рассказывает Елена Штакеншнейдер, его «так приняла, точно он гений, сошедший в залу Пассажа прямо с небес. Едва успел он войти, как начали хлопать, топать, кричать». Это было «демонстрацией — чествовали мученика, пострадавшего за правду».

Подобной овации Шевченко не ожидал; он несколько минут молча стоял на эстраде, опустив голову. Внезапно повернулся и быстро ушел за кулисы.

В зале сразу наступила тишина. Из-за кулис выбежал кто-то и схватил стоявший на кафедре графин с водой и стакан: поэту от волнения стало дурно…

Когда он несколько оправился и снова вышел к публике, читать ему было трудно. Однако понемногу он увлекся и с воодушевлением прочитал отрывок из поэмы «Гайдамаки», «Вечер» («Вишневый садик возле хаты…»), «Думы мои, думы…».

Публика слушала затаив дыхание, внимательно и сочувственно.

Об этом чтении вспоминают многие мемуаристы. Студент Дмитрий Кипиани писал домой, в Грузию:

«Третьего дня был я на публичном чтении литераторов в Пассаже. Читали: Бенедиктов — прекрасно; Полонский — хорошо; Майков — прекрасно; Достоевский, Писемский — так себе; а Шевченко, украинский поэт и художник, — великолепно. Зал был битком набит…»

Слухи об успехе публичных выступлений Шевченко тогда же дошли и до Николая Обручева, находившегося в Париже. Отсюда он писал Добролюбову в Италию: «Было литературное чтение в Пассаже с участием Достоевского, Бенедиктова, Майкова и Шевченко. Стихотворцев Бенедиктова и Майкова принимали с большими аплодисментами, по два раза заставляли читать стихи. Шевченко же приняли с таким восторгом, какой бывает только в Итальянской опере, Шевченко не выдержал, прослезился и, чтобы оправиться, должен был уйти на несколько минут за кулисы. Потом читал малороссийские стихи…»

…А между тем совсем мало уже оставалось у Шевченко впереди дней жизни. Он, несокрушимо крепкий духом, слабел телом.